La gestion intégrée des eaux pluviale (GIEP)

Dans cette page

D’une logique « tout réseau » à la gestion parcellaire des eaux pluviales

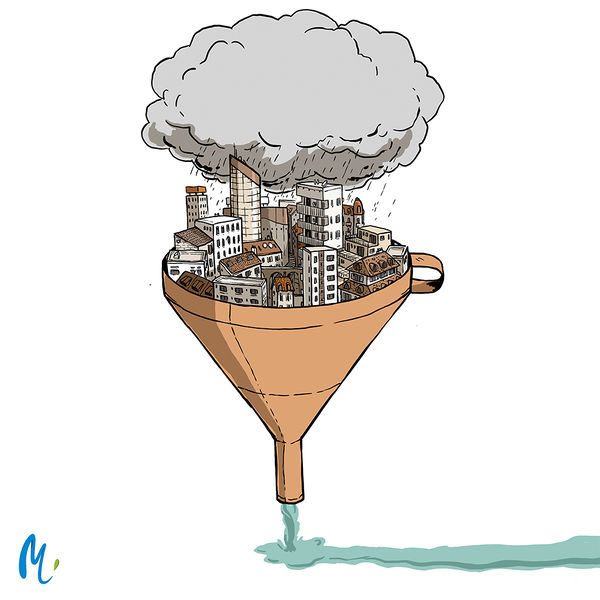

Au XIXe siècle, une approche hygiéniste préconisait l’évacuation des eaux pluviales par les réseaux d’assainissement, tout comme les eaux usées. À bout de souffle du fait de l’étalement urbain et nécessitant des infrastructures toujours plus performantes et coûteuses, ce système pose aujourd’hui problème : en cas de fortes pluies, les réseaux et stations d’épuration sont rapidement saturés, entraînant des débordements et augmentant les risques sanitaires, environnementaux et d’inondations.

Aujourd’hui, la gestion des eaux pluviales a évolué vers ce que l’on appelle la « gestion intégrée ». L’objectif est d’éviter tout rejet d’eau de pluie dans les réseaux d’assainissement et de valoriser cette ressource au niveau parcellaire, via l’infiltration dans le sol, l’évapotranspiration et la réutilisation, en se basant notamment sur les solutions fondées sur la nature.

Cette nouvelle approche concourt à :

- La préservation du cycle naturel de l’eau

- La recharge des nappes phréatiques, car l’eau de pluie est restituée dans les sols

- La prévention des risques de débordements en cas de fortes pluies du fait du volume d’eau réduit évacué dans les réseaux

- La maîtrise de la pollution des milieux superficiels, car l’eau de ruissellement se charge en polluants au contact des surfaces imperméables (routes, trottoirs, parkings etc.) et les restitue dans les cours d’eau en aval.

- La frugalité dans l’usage de l’eau potable car l’eau de pluie est un excellent substitut pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage des extérieurs.

Source : De la ville entonnoir à la ville éponge – Illustrations © Méli Mélo – GRAIE

Intégrer les concepts de gestion intégrée dans eaux pluviales dans les projets d’aménagement

Aménageur – particulier ou collectivité, il est primordial de prendre en compte l’eau de pluie dès le début du projet, en s’appuyant sur les grands principes de la doctrine en Région Grand Est :

Doctrine pluviale Grand Est

PDF – 2,21 Mo

ÉVITER

- D’imperméabiliser les surfaces, voire « reperméabiliser » l’existant

- Le ruissellement, en gérant les eaux de pluie au plus proche de l’endroit où elles tombent

- Tout rejet des « petites pluies » aux réseaux d’assainissement, et déconnecter les rejets pluviaux du réseau dès que l’opportunité se présente. On entend par « petites pluies », les pluies d’environ 10 mm sur une journée qui représentent 80% du volume de pluie annuel dans la région Grand Est.

Les bonnes pratiques d’évitement vont, par exemple, conduire à aménager des parkings végétalisés, augmenter l’épaisseur des surfaces végétalisées, limiter les surfaces de voirie, utiliser des revêtements poreux, etc.

RÉDUIRE

L’impact des pluies qui n’ont pas pu faire l’objet des mesures d’évitement, en maîtrisant le débit de fuite, c’est-à-dire le débit maximal auquel un aménagement peut rejeter une partie de ses eaux de pluie dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement. Sur le périmètre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, le débit de fuite maximal est de 3L/sec.

Les bonnes pratiques de réduction ont vocation à ralentir les écoulements et conduiront principalement à diriger les eaux pluviales vers des ouvrages végétalisés (toiture végétalisée, noues infiltrantes et stockantes, espaces verts rarement utilisés) ou d’autres ouvrages de régulation permettant de stocker et tamponner le volume d’eau (cuve de récupération, puisard, puits d’infiltration).

ANTICIPER

- L’écoulement des eaux pluviales (axes d’écoulement, parcours de moindre dommage) et identifier les zones susceptibles d’être inondées lors des pluies exceptionnelles.

- Les contraintes géotechniques pour mettre en place des dispositifs d’infiltration adaptés. Une étude de sol pour évaluer la nature et la perméabilité du terrain sur lequel se situe le projet peut s’avérer nécessaire.

- Les éventuels risques de pollutions pour les zones à fort risque de pollution (zones industrielles etc.)

Les bonnes pratiques d’anticipation doivent pousser l’aménageur à mener une réflexion globale sur la prise en compte du projet dans son environnement immédiat afin de limiter les impacts des pluies moyennes à fortes sur le bâti et les parcelles limitrophes.

Mettre en œuvre les solutions de gestion des eaux pluviales à la parcelle

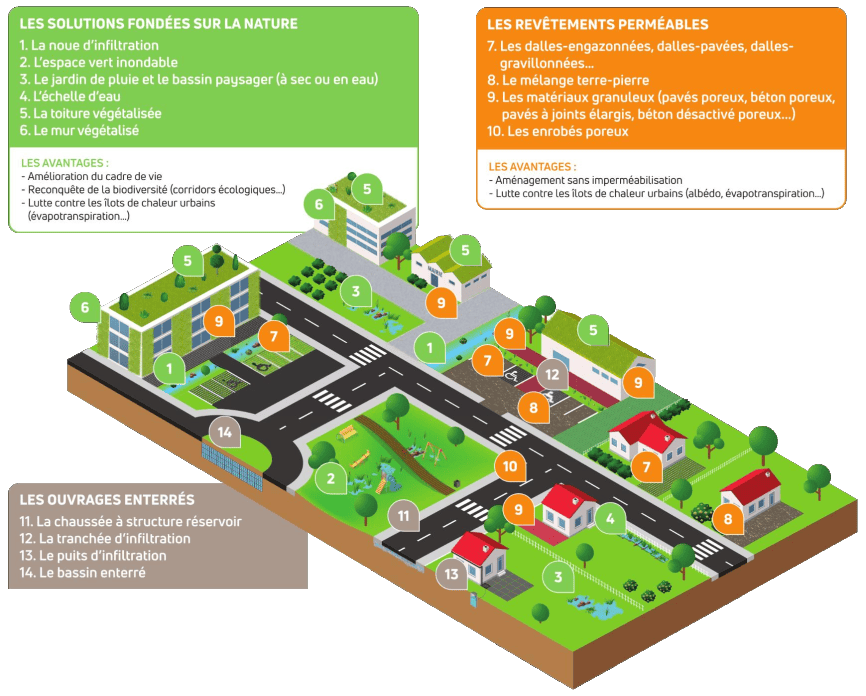

Les eaux pluviales et de ruissellement (issues des toitures et des espaces imperméabilisés) doivent ainsi être collectées et stockées et/ou infiltrées à l’aide d’ouvrages multifonctionnels. Voici un panorama des solutions possibles :

Source : La « boîte à outils » de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales – ADOPTA

Les solutions « vertes », fondées sur la nature, sont à privilégier : elles participent activement au grand cycle de l’eau et à l’embellissement de l’espace sans l’imperméabiliser. Généralement peu onéreuses, elles contribuent, en plus de leur fonction de stockage et d’infiltration de l’eau de pluie, au maintien de la biodiversité et à la création d’îlots de fraîcheur, grâce aux propriétés d’évapotranspiration.

Chez le particulier, les solutions suivantes peuvent être envisagées, en respectant une distance minimale de 5 mètres vis-à-vis des fondations :

- La noue est sans doute la solution la plus simple à mettre en œuvre : il s’agit d’une dépression de faible profondeur qui peut être simplement enherbée ou plantée d’espèces végétales arbustives ou hydrophiles. En savoir plus sur son dimensionnement et sa mise en œuvre.

- Le jardin de pluie, s’agissant d’un massif planté décaissé, dispose d’une dimension esthétique supplémentaire. En savoir plus sur son dimensionnement et sa mise en œuvre.

- Les murs et toitures végétalisés, contribuent notamment au confort d’été dans le bâti et doivent faire l’objet de l’accord des services d’urbanisme. En savoir plus sur son dimensionnement et sa mise en œuvre.

Les revêtements perméables permettent d’aménager des espaces circulables ou praticables sans imperméabiliser.

- Le mélange terre-pierre constitue, par exemple, une solution facile à mettre en œuvre pour stabiliser le sol afin qu’il puisse accueillir ponctuellement une circulation de véhicules, d’autant qu’il conserve son aspect vert toute l’année.

- Les pavés et dalles drainantes sont tout à fait indiquées pour aménager un cheminement carrossable pour les véhicules légers. Découvrir comment aménager une voie d’accès au garage en pavés infiltrants.

- Découvrir un large panorama de revêtements de sol perméables.

Lorsque la surface disponible d’un projet ne permet pas d’adopter une gestion surfacique des eaux de pluie, les ouvrages enterrés sont alors une solution à envisager (puits et tranchée d’infiltration pour l’aménagement pavillonnaire, structure réservoir ou bassin enterré pour des projets de plus grande envergure).

Découvrir les solutions enterrées de gestion des eaux pluvialesCes solutions peuvent se combiner entre elles et l’eau de pluie peut également être collectée à l’aval des toitures inaccessibles en vue de sa réutilisation pour des usages non critiques, selon la réglementation en vigueur définie par l’arrêté du 21 août 2008.

En savoir plus sur la récupération de l’eau de pluie